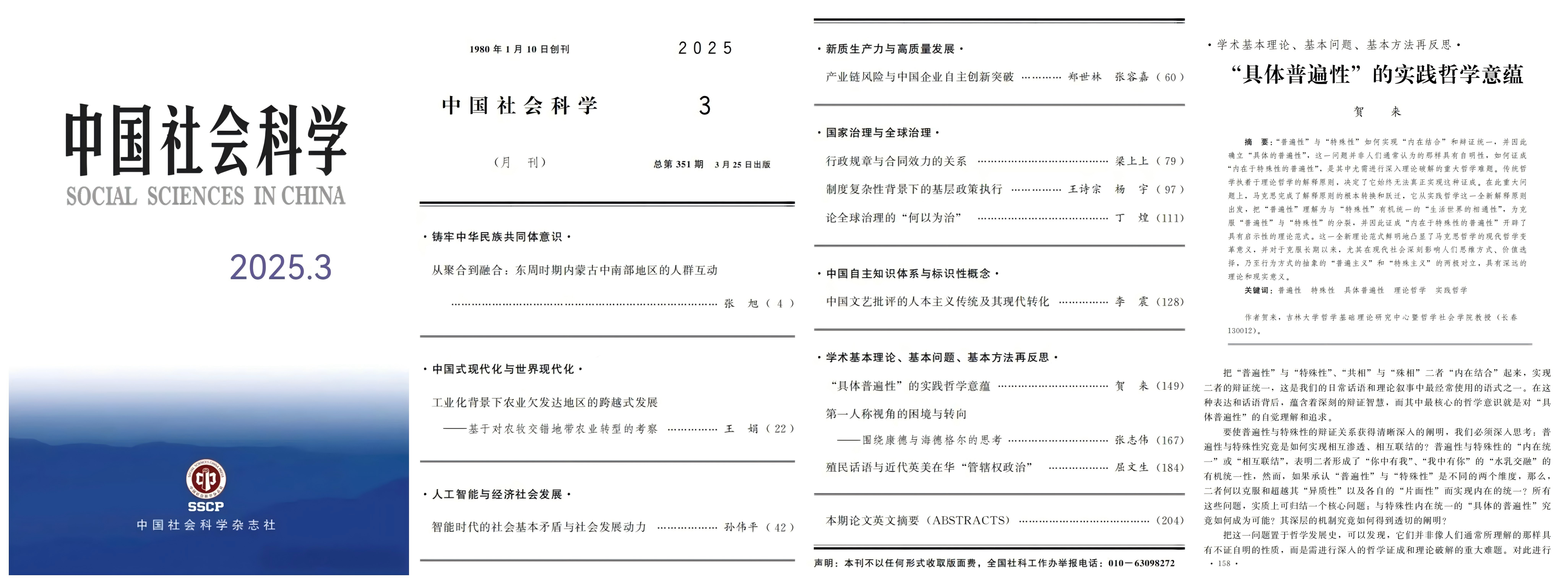

近日,吉林大学哲学基础理论研究中心暨哲学社会学院贺来教授在《中国社会科学》2025年第3期发表题为《“具体普遍性”的实践哲学意蕴》的文章。文章围绕“具体普遍性”这一哲学发展史上具有基础性意义的重大问题,在当代哲学视野中进行了创新性的反思和探讨。

文章指出,普遍性与特殊性究竟是如何实现相互渗透、相互联结的?内在于“特殊性”的“普遍性”何以可能?这并非具有自明的性质,而是需进行深入哲学证成和理论破解的重大难题。文章深入哲学思想史,指出只要执着于理论哲学的解释原则,无论具体表现为传统形而上学本体论、近代认识论,亦或思辨辩证法的进路,都难以证成“内在于特殊性的普遍性”,因而也无法通向真正的“具体的普遍性”。克服这一理论困境的关键在于实现解释原则的深刻转换,即认识到“普遍性”并非抽象概念的现成规定性,而是植根于人们的生活实践及其所具有的普遍性品格。从实践哲学的解释原则出发,“普遍性”的内涵不再是凌驾于“特殊性”之上,与之处于二元对立的等级关系结构之中的概念同一性,而是与“特殊性”有机统一的“生活世界的相通性”。只有这样,“普遍性”与“特殊性”才能真正成为“你中有我”、“我中有你”的不可分离的否定性统一关系,并从根本瓦解传统哲学解释原则所造成的 “普遍性”与“特殊性”之间的僵硬对立,为证成“内在于特殊性的普遍性”开辟全新的理论范式。对“具体普遍性”的解释原则及其内涵的重新理解,具有重大的理论和现实意义。它从一个十分重要的视角揭示了马克思哲学的现代哲学变革意义,为克服长期以来影响人们思维方式、价值选择,乃至行为方式的抽象的“普遍主义”和“特殊主义”的两极对立,提供了全新的思路。

该成果为吉林大学“中国式现代化道路与人类文明新形态”哲学社会科学研究创新团队项目——中国式现代化道路的哲学探索与哲学表达“项目阶段性成果。