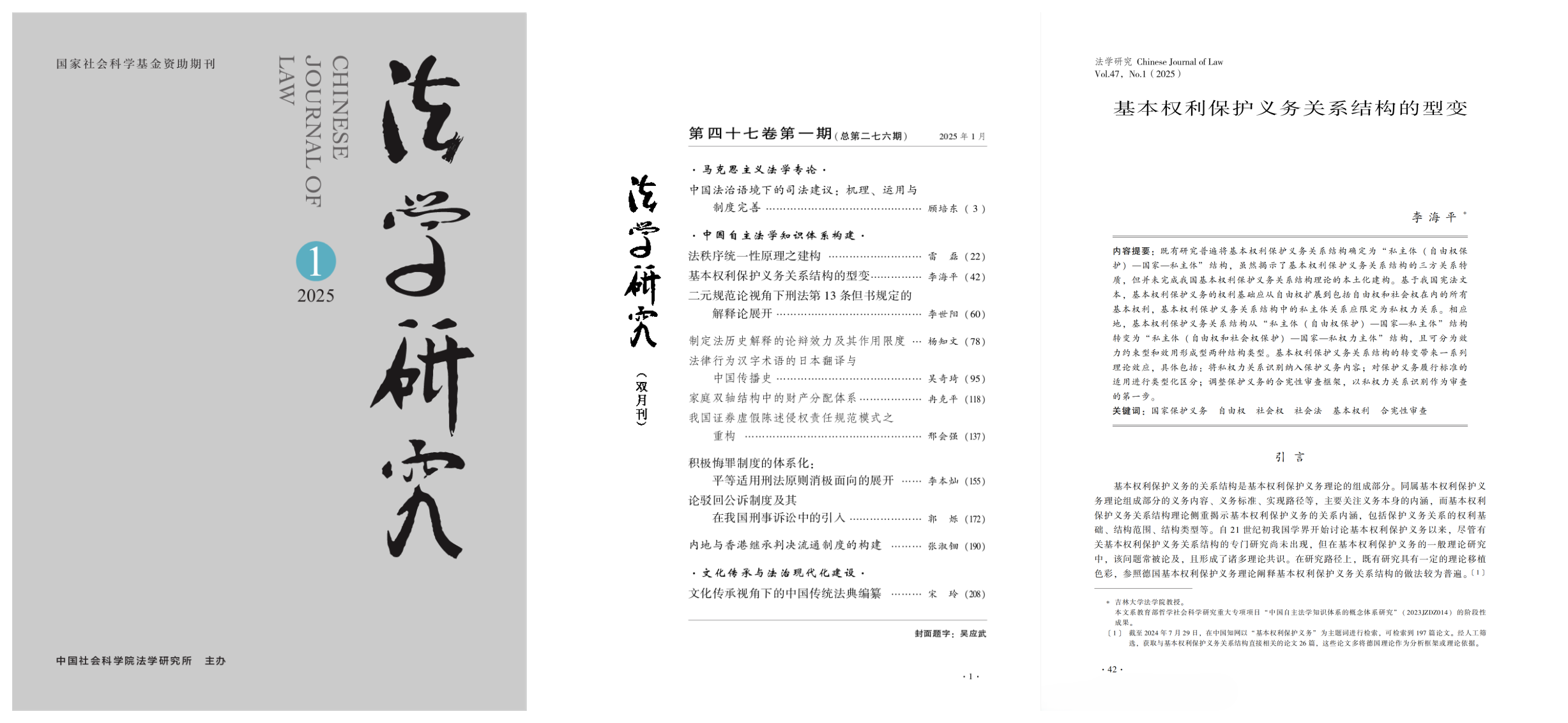

《法学研究》2025年第1期

作者简介

李海平,吉林大学法学院教授。研究方向:宪法学与行政法学。

文章概要

我国学界普遍参照德国理论阐释基本权利保护义务关系结构,将基本权利保护义务关系结构确定为“私主体(自由权保护)—国家—私主体”结构。既有研究揭示了基本权利保护义务关系结构的三方关系特质,但未能彻底完成本土化的理论建构。本文从法释义学视角进行研究,澄清理论认识误区,阐释基于中国宪法文本的基本权利保护义务关系结构理论,提出基本权利保护义务关系结构应从“私主体(自由权保护)—国家—私主体”结构,转变为“私主体(自由权和社会权保护)—国家—私权力主体”结构。这种转变主要通过权利基础的扩展和私主体关系的限定而实现,权利基础的扩展是指保护义务的权利基础从自由权扩展到所有基本权利,私主体关系的限定是指保护义务关系结构的私主体关系从所有私主体关系限定至私权力关系。

准确界定基本权利保护义务的权利基础是厘清关系结构的首要步骤。从基本权利作为价值秩序的基点推导基本权利保护义务,忽略了基本权利调整“非对称权力关系”的关系属性,偏离了法释义学方法论要求。在明确基本权利保护义务规范依据的基础上解析其对应的基本权利,是确立保护义务的权利基础的应然路径。基本权利对应的保护义务既可从包含“保护”语义的具体基本权利条款推导而来,也可通过链接具体基本权利条款与概括性人权条款的体系化解释而产生。概括性人权条款所确立的人权保护义务可辐射至包括自由权和社会权在内的所有基本权利,进而推导出未明确规定保护义务的具体基本权利条款也包含保护义务内涵。自由权保护法和社会权保护法两种倾斜保护型法为权利基础扩展提供了实践验证。

当保护义务的推导基点和权利基础均发生变化,私主体关系的形态也应被重新厘定。从基本权利的关系属性出发,基本权利保护义务关系结构中的私主体关系应被限定为私权力关系。将关系结构的基本框架与不同的私权力关系类型相结合,并考虑自由权保护与社会权保护的差异,可衍生出“私主体(自由权保护)—国家—一般私权力主体”结构、“私主体(自由权保护)—国家—准国家权力私权力主体”结构、“私主体(社会权保护)—国家—一般私权力主体”结构、“私主体(社会权保护)—国家—准国家权力私权力主体”结构四种具体关系结构。如果将私主体关系的实质内容纳入考量,还可进一步整合为效力约束型和效用形成型两种结构类型。

基本权利保护义务关系结构的转变产生一系列理论效应。一是私权力关系识别纳入基本权利保护义务。识别私主体之间是否存在权力关系,将不存在权力关系的私主体关系排除出基本权利保护,应成为基本权利保护义务的一项内容。二是基本权利保护义务履行标准的调整。无论在何种类型的关系结构中,非私权力主体的基本权利均应被优先保护、私权力主体均需要容忍让步,权利位阶标准的适用丧失了必要性。在效力约束型关系结构中,如果对私主体的基本权利实行私法保护,禁止保护不足原则没有适用余地,比例原则可在适度弱化效力强度后适用;如果实行公法保护,国家既要遵循比例原则和禁止保护不足原则双重约束,又要避免对私主体基本权利效力范围内的行为设定、追究行政责任和刑事责任。在效用形成型关系结构中,禁止过度和禁止保护不足双重约束是义务履行的基本标准。三是保护义务合宪性审查框架的调整。私主体之间是否存在权力关系成为确定国家是否具有保护义务的唯一标准,对是否存在私权力关系的审查应作为合宪性审查的第一步。在审查国家是否(充分)履行保护义务时,应根据关系结构的差异区分适用审查标准。

遵循法释义学知识生产逻辑,在阐释我国宪法基本权利规范含义基础上进行概念提炼和体系化作业,以此建构本土化的基本权利保护义务关系结构理论,是本文力求坚守的方法论原则。反思基本权利释义学知识生产的方法论,探究如何在科学的方法论基础上建构基本权利释义学理论,应成为未来基本权利研究的一个重要维度。